2022年5月27日,我馆承担的佛山市祖庙博物馆“灵应祠”动物花卉纹龙头木柄铜御扇等一批文物藏品保护修复项目通过专家验收。

专家听取保护修复实施汇报及现场勘察

佛山市祖庙博物馆的祖庙建筑群始建于北宋元丰年间(1078-1085年),收藏展示有上百件清代的道教法器,种类丰富,阵容庞大。这批法器主要为清末民国年间担抬小北帝神像出巡时壮威仪之用,据铭文可知,其中七十四件兵器由“马百良”分别聘请“省城仁兴”和“省城天平街钜成店”2家店铺制作而成。本次开展保护修复的法器为其中9件珍贵文物(二级品4件,三级品5件),器型主要为御扇、八宝仪仗和兵器仪仗,修复前一直展存于佛山市祖庙博物馆灵应祠正殿内。

该批文物存在变形、套接部位松脱断裂及多处配件残缺等多种病害情况,我馆修复团队在对文物病害、制作工艺进行充分考察调研后,结合先进的科技手段开展文物材质及内部工艺结构的无损分析,依据文物保存状况和病害情况制定了科学严谨的保护修复方案。2019年保护修复方案通过专家论证和行政审批后,我馆随即启动修复工作,历经14个月完工。

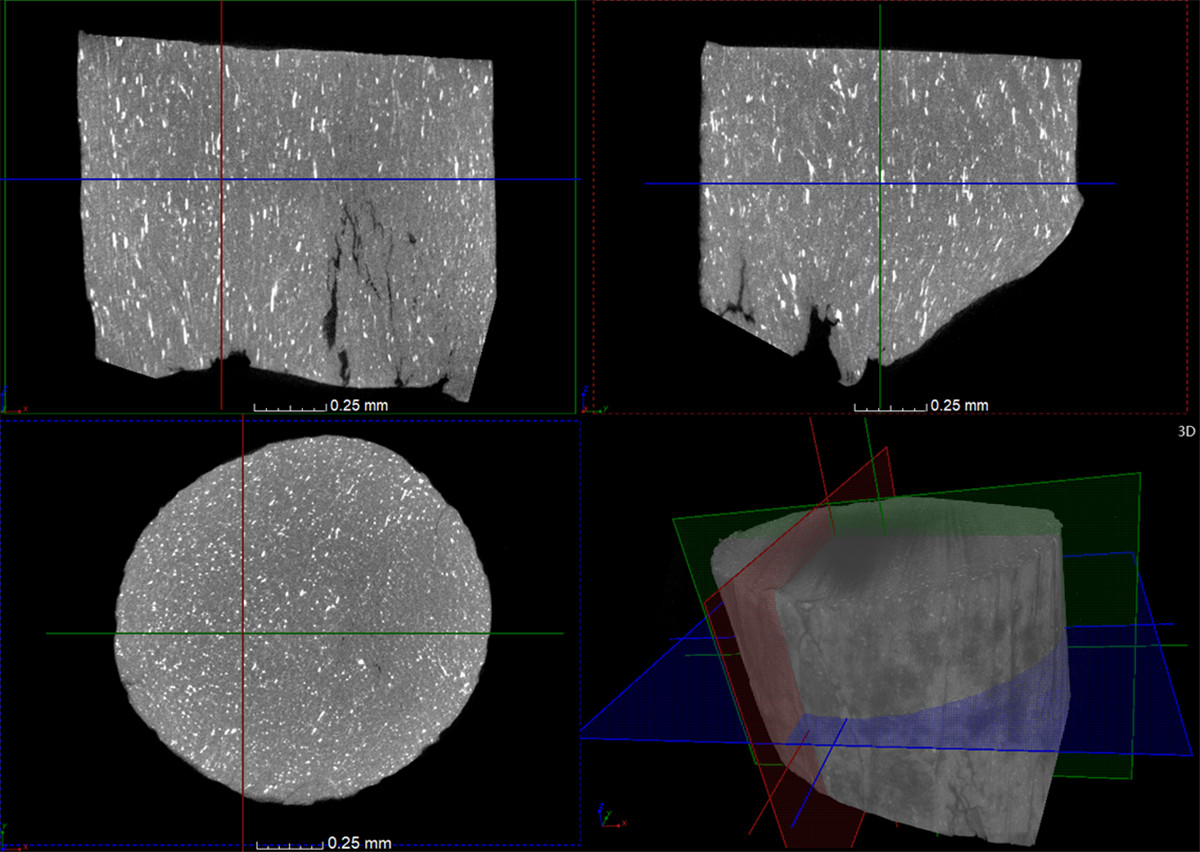

根据X光对文物内部工艺结构的探伤检测,铜仪仗主体部件采用分段铸造后用铆钉进行铆固连接的方式组合在一起,并在文物表面錾刻精美的花纹。文物X射线荧光光谱检测分析结果显示,铜仪仗及断裂铆钉成分为铜、锌、铅三元合金,材质为黄铜,具有良好的拉伸和延展性。两件铜仪仗铆钉断裂部位采用X射线显微CT进行断层扫描后,观测到铆钉内部存在大量变形铅颗粒,纵切面均存在应力开裂,因两件器物断裂部位均为外部造型与内部杆连接部位,推断铆钉因长期受到外部套接部件重力作用导致拉伸变形,由于仪仗内杆上铆钉孔最小,长期受力导致铆钉在该部位的应力断裂。

铆钉应力断裂部位X射线层析影像

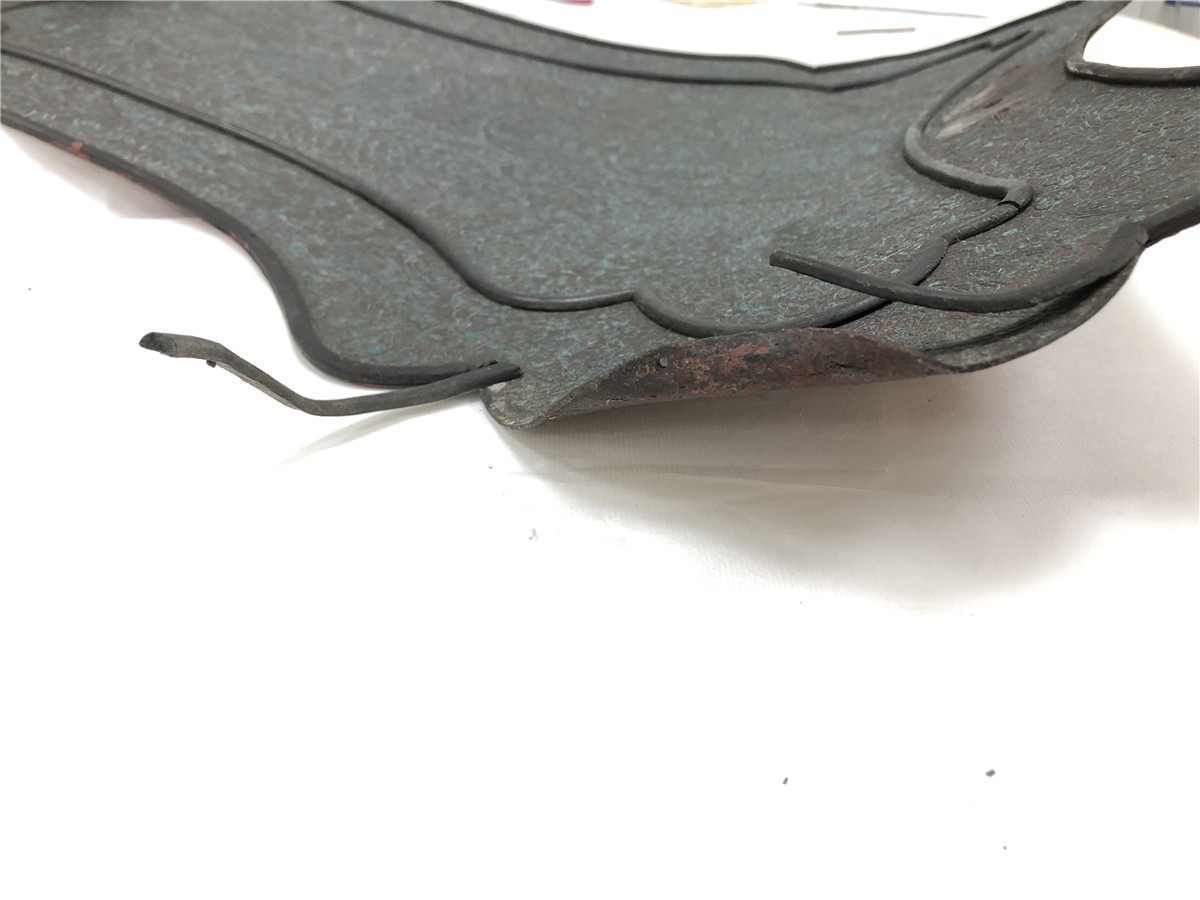

该批文物的修复过程,遵循最小干预、可再处理性等文物保护基本原则,主要实施了表面清理、除锈、粘接或铆固、矫形、补配、作色、封护等保护修复措施。针对其中两件铜仪仗的铆钉断裂部位,选择与原材质相近的黄铜进行铆固修复,并对套接空隙部位填充木条加固,缓解铆钉承重受力。针对其中一件铜御扇的扇面边沿和扇面铆固变形部位,采用两种矫形夹具,并以松木作为缓冲衬垫,定期调整力度,以实现逐步矫形复原,该器物的矫形工序历时8个月完成。

萧管仗铆钉更换及空隙填充做旧

铜御扇扇面及龙头松脱部位矫形

铜御扇矫形修复前后

本项目涉及的9件珍贵文物,经过科学的调查分析和严谨的保护修复,满足了保管和展示的要求,将重回佛山市祖庙博物馆灵应祠正殿内展出。我馆和佛山市祖庙博物馆将继续加强文物保护修复业交流与合作,为文物研究和展示利用提供支撑。