2020年6月16日,由广东省文化和旅游厅、内蒙古自治区文化和旅游厅主办,广东省博物馆和内蒙古博物院承办,内蒙古自治区文物考古研究所、赤峰市博物馆、巴林左旗辽上京博物馆、赤峰市巴林右旗博物馆、内蒙古史前文化博物馆 、赤峰市宁城县辽中京博物馆等单位协办的“契丹印象——辽代文物精品展”在广东省博物馆正式开放,展览位于三楼书画厅,将展至10月25日。

为了加强粤蒙两省(区)的文化交流合作,两地文化部门统筹组织各自的精品展览进行彼此交流,广东省博物馆和内蒙古博物院作为承办单位负责展览的具体筹备工作。在“一带一路”战略正在积极推进的时代背景下,广东省和内蒙古自治区结合各自的地域文化特色,分别遴选“大海道——‘南海I号’沉船与南宋海贸”展览和“契丹印象——辽代文物精品展”进行此次文化交流,可谓匠心独具、意义深远。

广东和内蒙古,一在南海之滨,一居祖国北疆,但两地均在我国古代的东西方文化交流中发挥了重要作用。广东作为岭南文化中心地、海上丝绸之路发祥地之一,发现了秦汉以来的众多海丝遗迹和遗物,而“南海I号”沉船及其18余万件出水文物,无疑是其中最为耀眼的主角。

内蒙古自治区位于我国北疆,是中原农耕文化和草原游牧文化相互碰撞和交融的重要地带。这里曾孕育和培养出许多对中国和世界历史产生过重要影响的古代北方游牧民族,而契丹族就是其中的一个杰出代表。契丹族建立的大辽王朝,曾雄踞中国北方二百余年,南与中国五代、北宋长期对峙,开启了中国第二次南北朝的局面,对中华民族的形成和发展起过极其重要的作用。辽王朝不但创造出光辉灿烂的古代文明,而且在中外文化交流、草原丝绸之路中扮演着重要的角色。

“契丹印象——辽代文物精品展”共展出吐尔基山辽墓、陈国公主与驸马合葬墓、耶律羽之墓、小王力沟贵妃墓、辽上京遗址、辽中京遗址等出土的文物精品128件/套。文物类别多样,包括金银器、铜铁器、陶瓷器、漆木器、丝织品以及玛瑙、琥珀等多种质地。文物级别高,珍贵文物达116件/套,其中一级文物76件/套,陈国公主面具、驸马琥珀璎珞、双凤戏珠纹鎏金捍腰、鎏金高士图银杯、彩绘贴金七佛木雕法舍利塔等重量级文物皆悉数到场。文物级别之高,品类之丰,为近年来同类展览之少见。

展览分为三大部分,第一部分“草原帝国”,通过鸡冠壶、马具、捺钵用具等,重点展示契丹民族转徙随时、朔漠穹庐以及马背民族的游牧文化特色,同时展现辽颇具特色的四时捺钵和五京的政治制度。第二部分“幽幽文明”,通过服饰类文物、文房用具、佛教文物以及著名辽墓出土文物等,展示辽在服饰配饰、文化娱乐、佛教信仰和厚葬习俗等方面的丰富内涵。第三部分“多元兼容”,通过陶瓷茶具、金银器、玻璃器等,展示宋辽交往,尤其是澶渊之盟后文化互通的历史,以及辽在草原丝路上留下的深刻印迹。展览充分利用数量丰富的辽代壁画营造形象生动的展厅氛围,同时辅助展示和说明文物,可收“图像和文物互证”之效。展览有效运用三维技术进行重点文物的辅助互动展示,并结合动画、纪录片等多媒体手段生动诠释有关主题。

宣传推广方面,结合展览内容,通过《爱粤读》小报、中小学版学习纸、微信导赏、互动小程序、专家讲座等进行内容的拓展。利用相关网络平台,推出《契丹印象:辽代文物精品展》专题版块,内容涵盖展览简介、展览精品、文博讲座、互动游戏、虚拟展厅、学习资料包、互动留言等,观众可通过线上互动全面地了解展览的内容。另外展览期间,广东省博物馆还会推出《当毡帐遇上骑楼》、“变废为宝——契丹文物模仿大赛”等线上互动教育活动。观众可通过多种形式的教育活动对展览有更全面的了解。

无论是文物之华美,还是内涵之丰富,不论是实地游览,抑或是线上欣赏,来一趟穿越千年的“契丹印象”之旅,感受大辽帝国的草原文明,生成你心目中的“契丹印象”!

广东省博物馆目前实行全员分时段预约参观。请提前通过官方微信公众号实名预约入馆门票。在预约时间段内,凭本人身份证(实体原件)、蓝色或绿色“粤康码”或“穗康码”,佩戴口罩,经体温检测合格后进馆。

重点文物:

1、石雕契丹男、女侍俑

辽代(916-1125)

男俑通高62厘米,女俑通高63.5厘米

赤峰市巴林左旗白音乌拉苏木白音罕山韩匡嗣家族墓地出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

契丹男、女侍佣为陪葬用人偶。双俑低眉顺眼,男侍双手置于胸前,女侍双手捧一浣巾,表现契丹人风俗习惯与服饰艺术。韩匡嗣家族是辽代第一个赐姓耶律的汉官家族,地位显赫。韩氏家族墓地出土契丹人俑,体现了韩氏族人对契丹文化的吸纳。

2、白釉单孔鸡冠壶

辽代(916-1125)

高23.5厘米,短腹径17.8厘米,长腹径19.5厘米,底径10.6厘米

赤峰市松山区大营子村驸马赠卫国王墓出土

内蒙古博物院藏

鸡冠壶是契丹人特有盛酒水用具,因提系部位状似鸡冠而得名。鸡冠壶便于携带,满足骑马射猎的草原生活需要。鸡冠壶大多数出于契丹人墓葬中,常被视为代表契丹国俗的器物。该壶通体施白釉,壶身上扁下圆,管状壶口,略件接痕,壶口一侧为鸡冠形耳,上有一圆形穿孔。壶壁两侧自上而下缓收,腹壁斜直。

3、云纹鎏金铜马具

辽代(916-1125)

兴安盟科尔沁右翼前旗代钦塔拉辽墓出土

内蒙古博物院藏

这套马具包括马鞍饰、马后鞧饰和马项饰、马络头饰等五组器物。马鞍是固定在马背上用于乘骑使用,鞧带与胸带用于将鞍具稳固在马背上。马项饰悬挂銮铃,起装饰作用。辽代墓葬出土的大量马具体现了辽代马具的精湛工艺。

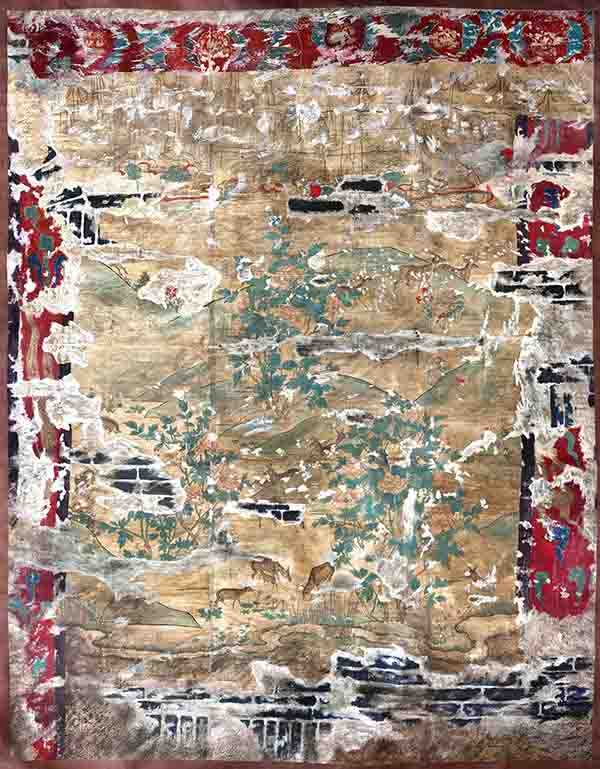

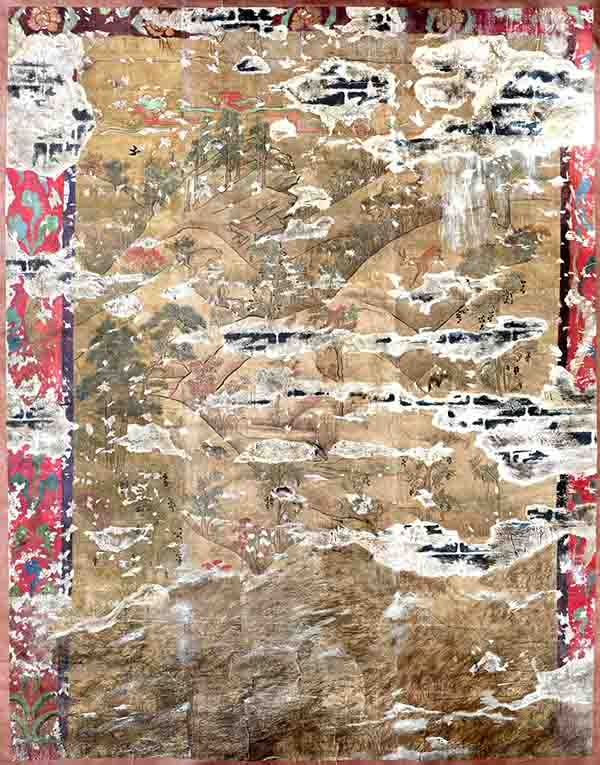

4、四时捺钵壁画

高310厘米,宽240厘米

赤峰市巴林右旗辽庆陵出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

四时捺钵壁画绘制于庆东陵中室四壁,再现辽代皇室四时捺钵地的独特景色,也体现契丹民族“四时捺钵”的生活习俗。辽代以纸、绢为载体的绘画艺术存世极少,辽宁法库叶茂台辽墓中曾发现两幅绢质的山水画和花鸟画。但辽墓中常以壁画为饰,所以壁画成为了解辽代绘画艺术的重要资料。

5、花瓣形金盏

辽代(916-1125)

高3厘米,口径7.7厘米,底径4.2厘米

赤峰市阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

金盏为盛酒茶用具,外壁錾刻五组双雁衔花纹。鹅、雁为辽代重要祭祀物,辽代金银器频见鸿雁纹,或与契丹人“春捺钵”捕鹅猎雁的独特制度有密切关系。

6、驸马琥珀璎珞

辽代(916-1125)

内周长107厘米,外周长173厘米

通辽市奈曼旗陈国公主与驸马合葬墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

契丹人崇尚琥珀,这套璎珞出土时位于驸马颈部,反映出辽代高级贵族对琥珀璎珞的喜爱。这套璎珞并不适合日常佩戴,应用于某些神圣和重要场合。璎珞由5小串257颗琥珀珠和5件琥珀浮雕饰件、2件素面琥珀饰件以细银丝相间穿缀而成;内串69件,由60颗琥珀珠和9件圆雕、浮雕琥珀饰件以细银丝相间穿缀而成。

7、双凤戏珠纹鎏金捍腰

辽代(916-1125)

长60厘米,宽17.8厘米

呼和浩特市征集

内蒙古博物院藏

捍腰又称扞腰,为契丹民族重要佩饰,围于腰部,起保护腰部的作用。这件捍腰呈扁圭形,通体由一块金属锤揲而成。整体浮雕双凤戏珠纹,周边饰如意云纹。

8、迦陵频伽形金耳饰

辽代(916-1125)

通长8.8厘米

赤峰市巴林右旗巴彥尔登苏木和木特哈达出土

赤峰市巴林右旗博物馆藏

该耳饰为手托莲花、浮于祥云的迦陵频伽形象。辽代迦陵频伽造型延续了唐代花叶形尾的特点。莲花纹在佛教中寓意圣洁、美好、吉祥、幸福和圆满。

9、彩绘贴金七佛木雕法舍利塔

辽代(916-1125)

高22.5厘米,底径8.9厘米

赤峰市巴林右旗辽庆州释迦佛舍利塔出土

赤峰市巴林右旗博物馆藏

此塔由塔座、塔身、塔檐、塔刹和幡组成。通体木雕彩绘,塔身浮雕七尊脚踏莲花的佛像,佛像通体贴金,螺发施蓝彩。

塔檐仿现实建筑的房檐和屋顶施彩绘而制。塔刹施红、蓝、金彩,配蓝色幡布。辽代佛教以密宗为主,这座舍利塔的颜色也遵循了密宗中强调的五色,

即白、黄、红、蓝、绿。佛教中将放置各类佛教经典的宝塔称为“法舍利塔”,供养于佛塔内。

10、金面具

辽代(916-1125)

长20.5厘米,宽17.2厘米

通辽市奈曼旗陈国公主与驸马合葬墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

丧葬用面具,出土时覆盖于陈国公主面部。整体用薄金片锤击成形。面具制作精细,周边有33个穿孔,用细银丝沿着穿孔将其与头部网络连缀起来。契丹贵族死后入葬时,面部覆金属面具,一般按照墓主人样貌打造,并区分性别和年龄,身着银丝或铜丝网络。不同质地的金属面具和网络代表不同的身份地位。

11、三彩印花牡丹纹盘

辽代(916-1125)

高5.6厘米,口径25.0厘米,足径8.8厘米

赤峰市宁城县小刘杖子墓出土

内蒙古博物院藏

辽三彩是沿袭唐三彩传统的一种低温釉陶,通常用黄、绿、白三色组成,具有明丽的色调。

此盘内壁装饰牡丹花叶纹,色彩艳丽,纹饰清晰,是辽三彩中的精品。

12、带把玻璃杯

辽代(916-1125)

高11.4厘米,口径9厘米,底径5.4厘米

通辽市奈曼旗陈国公主与驸马合葬墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

此杯造型奇特,是采用无模吹制法,杯底留有粘棒痕,通体有虹彩现象。这种造型的玻璃杯在国外屡有发现,

在我国境内同时期遗址中也有出土。此杯成分检测为钙钠质玻璃,应为伊斯兰地区的产品。

13、嵌宝石鎏金包银漆盒、铜镜

高11.7厘米,边长25厘米

通辽市科尔沁左翼后旗吐尔基山辽墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

妆奁盒,盒内黑色漆胎,外以鎏金嵌宝石錾花银箔包镶。整体略呈曲角四方体,与内置铜镜造型相合。外表以镶嵌的玉、玛瑙、松石以及金银器錾花、锤揲等技术组成各式精美、华丽的图案纹饰。盖表图案寓意铜镜的镜钮、钮座以及镜面纹饰,构思精巧,装饰繁复。盒盖内镶有一层银箔,其上鎏金錾刻“庭院赏乐图”,描绘墓主人生前场景。盒内放置飞凤纹四曲铜镜一枚,镜面分别阳铸“李家”“供奉”铭文。

14、鎏金高士图银杯

辽代(916-1125)

高6.4厘米,口径7.3厘米,底径3.9厘米

赤峰市阿鲁科尔沁旗耶律羽之墓出土

内蒙古自治区文物考古研究所藏

盛茶酒用具。开光内高士作书写、把酒、执扇、饮酒、捧钵、抚琴、阅书状。

杯沿、折棱、足沿及开光边框均为联珠纹饰,为萨珊王朝常用纹饰,而金银器上装饰颗粒状联珠则为粟特风格。