在17—18世纪,随着海上贸易的兴起和发展,欧洲大地上刮起了一股浓烈的“中国风”。在这股西方追逐东方艺术的热潮当中,中国的陶瓷器一直是中西贸易的主要商品之一。

明清外销陶瓷对欧洲的社会生活带来了显著的影响,从家居装饰、餐饮文化、日常使用、宗教活动及艺术设计,以至于欧洲制瓷产业的兴起和发展,方方面面,不一而足。中国陶瓷器成为了西方人热烈追逐的珍品。

明清外销至西方的陶瓷器,既有中国传统纹样和器形的器物,也有来自西方的设计和定制,甚至包括高级定制——彰显个人尊荣的纹章瓷。这些林林总总的“中国制造”,不仅反映了中西贸易的面貌,更是东西方不同文明与文化的对话与碰撞。

广东是南海丝绸之路的起点。广州港在中国古代的对外贸易中,一直占据着非常重要的地位。唐至北宋时期,广州一直是第一大港。唐代时,中央政府首先在广州设置市舶使。北宋时,广州的市舶司既是最早设置的,也是全国七个市舶司中最为重要的。广州港除了享有外贸垄断权之外,也是中央政府直接管辖和控制的最重要的港口。南宋以后,由于广州港日渐淤塞,加上南宋政权南移至临安(今杭州),使福建泉州港以地利之便迅速崛起,并取代了广州港第一大港的地位。元代中期以后,广州港的地位逐步上升,在明清时又重新成为第一大港。这种地域上的优势,使广东在古代陶瓷外销方面扮演了非常重要的角色。近年来,广东省博物馆尤其注重于明清外销艺术品,包括外销陶瓷器的收藏与研究。为呈现外销陶瓷的收藏与研究状况,加强文物藏品的活化与利用,广东省博物馆策划主办《惊艳“中国风”:17-18世纪的中国外销瓷展览》。

展览共分为三个篇章,通过200余件/套馆藏陶瓷器,全面展现17—18世纪中国外销陶瓷的面貌,呈现了明清时期精湛、高超的中国制瓷技艺,讲述东西方之间经贸与文化的交流互动。第一部分“东方雅韵”,主要展示明清外销瓷中的中式器形和纹样,主要器形如罐、瓶、尊等,主要纹饰如花鸟、山水、人物、瑞兽等。第二部分“西风袭来”,主要展示中西方文化交流影响下,中国古代陶瓷器出现的西方来华定制器形和纹样装饰。第三部分“高级定制”,主要展示在西方“中国风”盛行时期,欧洲来华定制中彰显个性和凸显身份地位的纹章瓷,以显示器物主人的富有及身份的尊贵。展览位于广东省博物馆三楼展厅二,展期为2020年8月7日至11月8日。

广东省博物馆目前实行全员分时段预约参观。请提前通过官方微信公众号实名预约入馆门票。在预约时间段内,凭本人身份证(实体原件)、查验“粤康码”或“穗康码”,佩戴口罩,经体温检测合格后进馆。

重点文物介绍:

1

清康熙青花狩猎图盘

17--18世纪,狩猎成为欧洲上层社会热衷的户外休闲运动。这种描绘狩猎的瓷器更是大受西方贵族的喜爱。另外值得注意的是,盘沿镶的银提手,其上雕蔷薇和藤蔓曲线,极具洛可可风格,明显是欧洲工匠的再加工之作。这种外销瓷再加工的手法,早在明代外销瓷上就可见端倪。

高3厘米,口径27厘米,底径15.5厘米

2

清雍正薄胎粉彩描金人物纹瓷碟

从晚明开始,青花仕女图瓷器就很受西方人青睐,到清代雍正时期达到了极致。在当时欧洲人的眼里,认为娴静、优雅,温柔地与小孩子嬉戏,终日与书画棋琴为伴,衣着华美的女子,就是中国女性的代表,也是他们理想中的中国女性的生活状况。雍正时期景德镇生产的外销粉彩仕女图盘,胎体薄而坚致,釉质细腻滋润,绘画精美,有的盘子外腹壁施以当时极为昂贵的胭脂红釉。其做工与用料,比之于官窑瓷器毫不逊色,可谓是明清外销瓷的巅峰之作。

高1.5厘米,口径11.7厘米,底径6.5厘米

3

清康熙五彩鱼藻纹储水挂罐及接水盆

在17世纪和18世纪早期,在欧洲富有家庭的餐厅旁,往往设置储水盖罐和接水盆,作为盥洗之用。当时欧洲式的储水盖罐和接水盆有各种各样的材质和样式,其中瓷器类的一定是从中国进口的。此类储水罐呈壁瓶式,平背,背顶部有孔,可挂于墙上使用。

该储水罐的流口为中国风格的狮首,而安装在流口的金属水龙头一般是在欧洲制造的。罐顶部为扇形背板,以两只海豚作为装饰。用“海豚”作为装饰图案,是当时欧洲流行的风格,海豚的形状有时是曲线型的,有时是弧形的,而自然界的海豚是不可能有这样形状的。海豚当时被认为是“鱼中之王”,其纹样常常用于装饰教堂受洗池或圣餐杯,也是作为圣餐的标志之一。但现在这种装饰已没有宗教上的意义,仅作为一种装饰风格仍然存在着。

这种罐、盆样式起源于拉丁文洗手盆lavabo(意为“我要洗净”),这种洗手盆用于在罗马天主教作弥撒时,当赞美诗26章6至12节吟颂,奉献仪式开始时,司仪神父用作洗手之用。后来这种洗手盆演变成由上面是一个带水龙头的储水罐加下面是一个可接载废水的盆组成。

接水盆:长42厘米,宽33.5厘米,高11厘米,

水罐:高42厘米

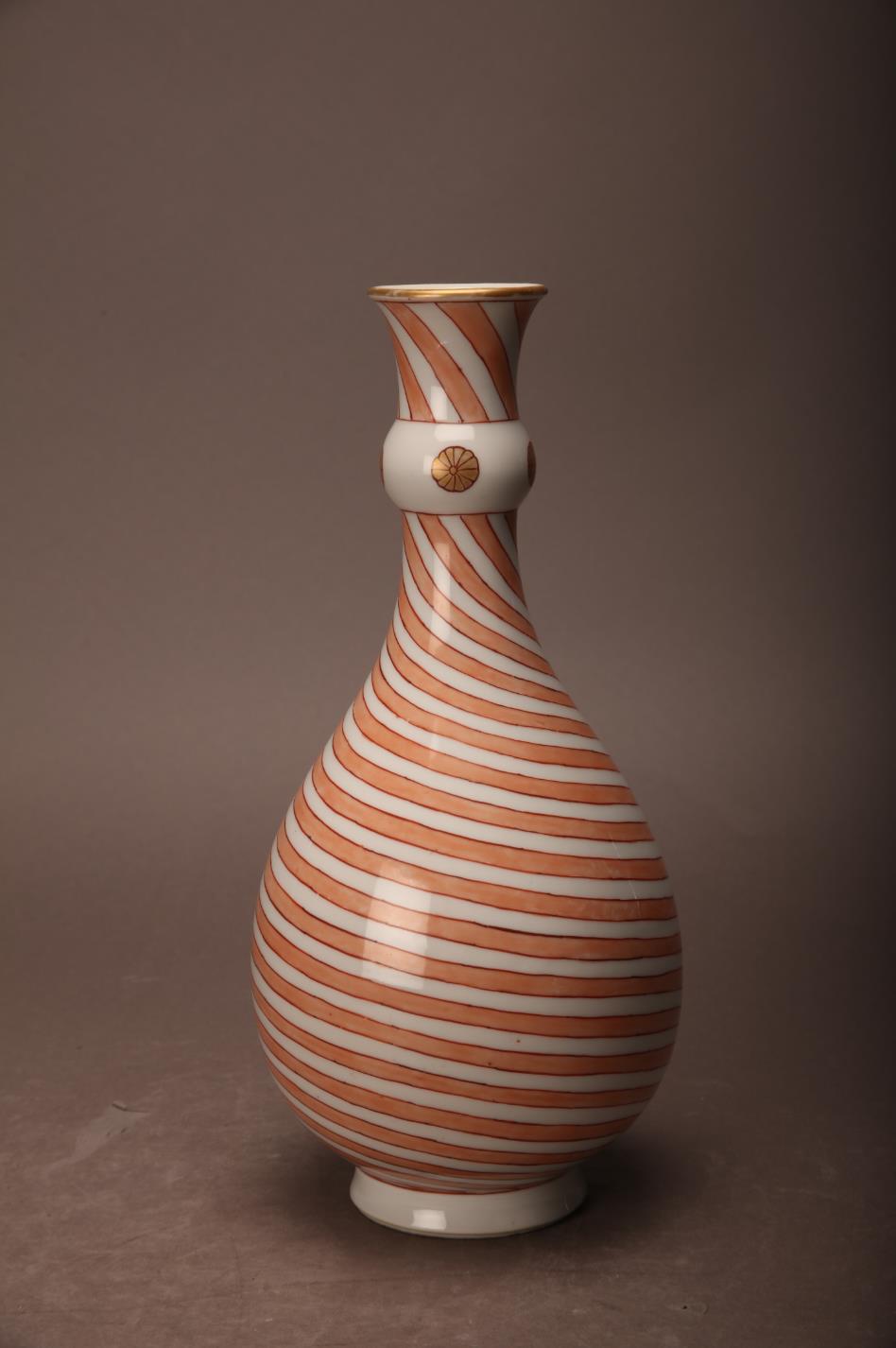

4

清乾隆矾红彩旋纹瓶

此瓶造型独特,装饰简洁富有韵律感的螺旋弦纹,十分别致。这种造型的瓶子是受到土耳其16世纪伊兹尼克(Iznik)窑陶瓶的影响。伊兹尼克是土耳其布尔萨省的一座城市,位于伊兹尼克湖的东岸、伊斯坦布尔东南方约90公里处。在15-17世纪,伊兹尼克成为了土耳其重要的制砖、制陶中心,其陶器的纹饰和风格大多受到景德镇瓷器的影响。在16—17世纪,欧洲人模仿伊兹尼克(Iznik)窑这种陶瓶的造型,生产出银器和玻璃器,在17世纪又把这种瓶子的器形带到中国,定制青花瓷器,其后亦有五彩、广彩等品种。这件矾红旋纹瓶,即是完全按照欧洲银器和玻璃器的样式制作的,类似的旋纹完全模仿自欧洲银器和玻璃器的纹理。

高26厘米,口径4.8厘米,底径6.5厘米

5

清乾隆广彩十三行通景图大碗

清代康、雍、乾时期,随着到广州贸易的外国商人不断增多,许多国家先后在广州设立商馆,兼行外交和贸易管理的功能。这些外国商馆都由行商出租地方供其办公和居住,每个商馆门前都竖立本国国旗以示明国籍。

鸦片战争以前,外国人到中国做生意,必须通过政府特许从事外贸的行商进行交易。行商在对外贸易时,必须个人提出申请,由官府审核批准后才能进行。康熙二十五年(1686年),广东巡抚李士桢协同两广总督吴兴祚和粤海关监督宜尔格图,把广州从事国内贸易的“金丝行”和从事外贸的“洋货行”区别开来,分别收税。“洋货行”简称洋行,可能是因为某一时期共有十三家,故又称十三行,或十三夷馆。十三并非固定数目,多时达几十家,最少时仅四家。清政府在乾隆二十二年(1757年)十一月宣布专限广州一口与西方商船贸易,由此开始了长达八十余年的广州一口通商时期。签订于1842年(道光二十二年)的《南京条约》规定清朝政府开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五口通商,由此废止了十三行独揽中国对外海上贸易的特权,十三行从此日趋没落。

这个大碗的纹饰描绘了广州十三行商馆的面貌,上面绘有丹麦、大革命前的法国、奥匈帝国、瑞典、英国和荷兰的国旗。

口径37厘米

6

清乾隆广彩花卉瑞典William Chambers家族纹章纹咖啡壶

壶整体装饰颇具洛可可风,优雅精致。壶盖满绘细小花朵花。壶身绘有折枝西洋花卉,辅以丝带、花朵花边等装饰。壶颈处绘 “VIGILANDUM”纹章纹。此壶为著名建筑家William Chambers 通过瑞典东印度公司所订制,在造型和装饰上都模仿了迈森瓷器。

William Chambers 是位出生于瑞典的苏格兰人,父亲是位商人。他跟随瑞典东印度公司来过三次中国。他是首位研究中国建筑和装饰的欧洲人。并于1757年,他出版了自己的著作《中国建筑设计》(‘Designs of Chiese Buildings’),产生了巨大深远的影响。在英国皇室的资助下,他设计并建造了伦敦邱园(Kew),其中包括著名的“中国塔”(Chiese Pagoda)。之后,他又写了《东方园艺论》(‘Dissertation on Oriental Gardening’),继续研究中国建筑。1796年,逝世于伦敦。

高24厘米,口径6.7厘米,底径7.5厘米