自唐代以来,岭南佛门中就不断出现一些能书善画之人。尤其是明清易代之际,以天然和尚为代表的岭南寺僧迅速崛起,他们以广州市海幢寺等岭南寺院为主要活动场所,修习佛法,赋诗讲学,借书画娱情,与文士雅集,以独特的身份和超然世间的气韵,有别于其他的名家,在岭南书画长卷上留下了浓墨重彩的一笔。由此,岭南寺僧也成为广东乃至全国艺术和宗教发展史上一个独特的文化现象。

作为广州佛教“五大丛林”之一,广州市海幢寺因其亦寺亦园的独特环境和人文历史而闻名遐迩,在清代更是被政府选作对外接待点和外商游玩地,成为当时中外人士交流之地,以及中国文化对外展示的窗口之一。

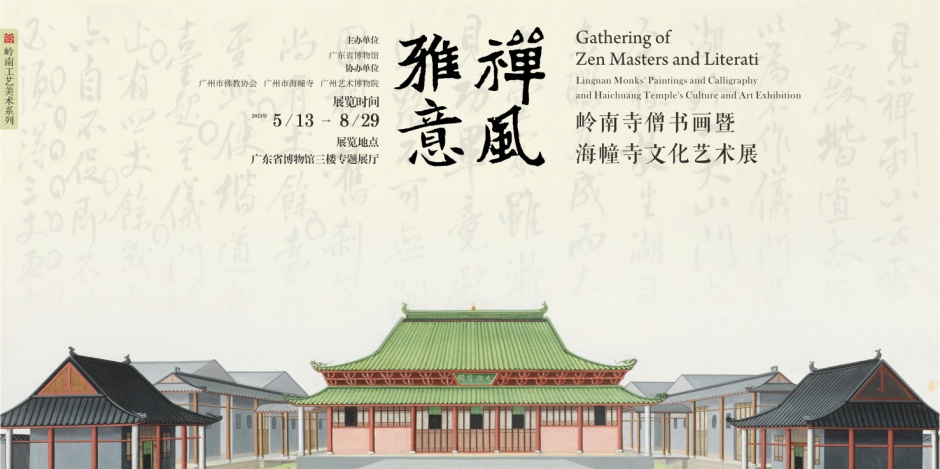

《禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化艺术展》由广东省博物馆与广州市海幢寺等单位联合举办,将于2021年5月13日至2021年8月29日,在广东省博物馆三楼专题展厅展出。观众可以透过书法、绘画、外销画、古籍文献等120多组共200多件展品以及海幢寺内的文物或景观,一方面追溯岭南僧人书画艺术的发展状况和独特价值,一方面从海幢寺这一清代第一所对外开放佛寺的视角,全方位了解其在诗文书画、经籍刻印、园林建筑、盆景艺术以及东西方文化交流等方面的突出成就。

本展览一共分为三个部分。第一部分“岭南寺僧书画”,通过一系列展品向观众展示岭南高僧的书画以及他们与士大夫交游所留下的翰墨,藉此管窥明清时期岭南寺僧的精神世界以及寺院文化。第二部分“海幢寺文化艺术”,重点展示广州市海幢寺作为佛寺,除弘扬佛法外,它还是岭南寺僧与文士的雅集之地,同时也是清代中晚期东西文化交流的重要平台,是“海上丝绸之路”上具有代表性的梵刹之一。第三部分“特别联动:重返海幢寺历史现场”,是本次展览的创新,广东省博物馆特把广州市海幢寺设为分展场,将寺院内的不可移动文物和园林景观在海幢寺现场标示,既可以与展厅的部分内容相呼应,又可以引导有兴趣的观众能够重返海幢寺历史现场,对展览作进一步的思索与感悟。

为了让观众能够在观展之余把展览带回家,本次展览特别开发了多款限量文创产品,文具类、生活用品类等依次登场,开展后可以前往粤博二层纪念品商店购买。

展览期间,还将陆续举办策展人导赏、“漫谈故宫博物院藏《石渠宝笈》著录书画”、“悟入丹青:清初岭南的画僧现象”等学术讲座、以及“行走海幢寺·拈花寄语”、 “片景成辉——‘素仁格’盆景艺术体验”等主题教育活动,详情请留意广东省博物馆官方网站、微信公众号及新浪微博等渠道。

展览名称:《禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化艺术展》

展览时间:2021-05-13 至 2021-08-29

展览地点:广东省博物馆三层 专题展厅

广东省博物馆目前实行全员分时段预约参观。请提前通过官方微信公众号实名预约入馆门票。在预约时间段内,凭本人身份证(实体原件)、蓝色或绿色“粤康码”或“穗康码”,佩戴口罩,经体温检测合格后进馆。

《禅风雅意——岭南寺僧书画暨海幢寺文化艺术展》

精品文物介绍

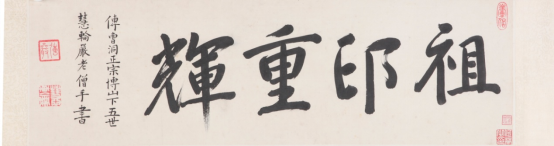

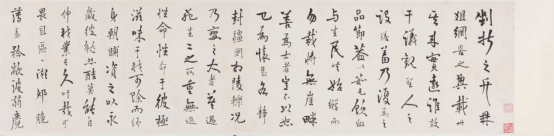

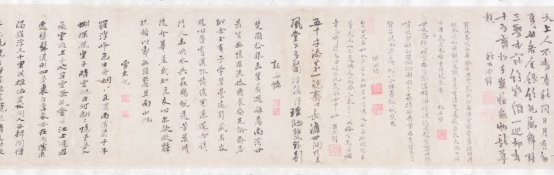

1. 释函昰行书《议建雷峰海云寺殿宇》卷(局部)

纸本

纵17厘米,横223厘米

广东省博物馆藏

此为释函昰所书关于海云寺殿宇建设的原始资料,并钤有“海幢寺常住记”朱文方印一枚,兼具艺术与历史文献双重价值。卷首有清康熙、雍正年间曾任海幢寺住持的释传严所书“祖印重辉”四字,卷尾还有释传严在1735年为他的继任者释正目所题跋语,“嘱之以表法信”,赋予了此卷作为传法信物的功能。

释函昰(1608—1685),字丽中,一字天然,号丹霞老人。本姓曾,原籍广东南雄,后迁番禺,俗名起莘,字宅师。明崇祯六年(1633)举人,后感于时局动荡,无意仕途,崇祯十三年(1640)至庐山拜释道独为师,法名函昰,为曹洞宗第三十四代传人。明清之际,他历主海云、海幢、丹霞别传诸寺,可谓当时广东佛门中的领袖人物。天然和尚道声远扬,父母姐妹妻子在其影响下咸为僧尼,皈依座下的“今”、“古”两辈以及遗民、剃度者和居士百余人。他不仅精通禅理,而且善诗文,著述颇丰,有《瞎堂诗集》《天然昰禅师语录》等传世。在他的引领下,岭南僧人作诗之风大兴,出版《海云禅藻集》《羊城禅藻集》等诗僧诗集有数十种。

释传严,生卒年不详,广东新兴人,俗姓江,幼志出家,受法海幢。雷峰修建华首大佛后,归龙山。雍正八年(1730)募修国恩寺,仍示寂海幢。

释正目,生卒年不详,在释传严后出任海幢寺住持,晚年酷好画兰竹。

2. 释今释画像

纸本设色

纵76.5厘米,横39厘米

广州市海幢寺藏

释今释(1614—1680),字澹归,号性因、恬因、茅坪衲僧、借山野僧等,俗名金堡,字卫公,又字道隐,浙江仁和(今杭州)人。少时习儒,明崇祯十三年(1640)进士,授临清知县,官声颇佳,因得罪上司,被迫引疾去职。明亡后,先后参与南明隆武、永历政权的抗清活动。永历政权失败后削发为僧,初取名性因,后投天然和尚门下,易名今释,号舵石,为天然和尚第四法嗣。先后居广州海幢、庐山栖贤、东莞芥庵等寺,后辟丹霞别传寺,任住持。为僧达三十年,潜心修持,深入经藏,勤撰注疏,著述甚富,有《徧行堂集》《丹霞澹归禅师语录》等行世。其工于书、画,著有《颂斋书画录》,传世书迹较多。

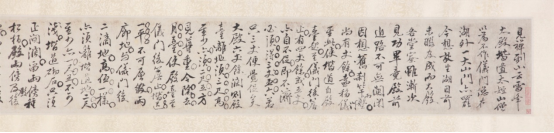

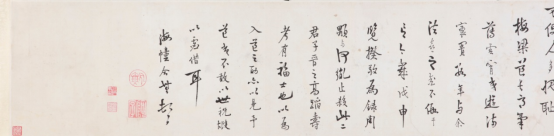

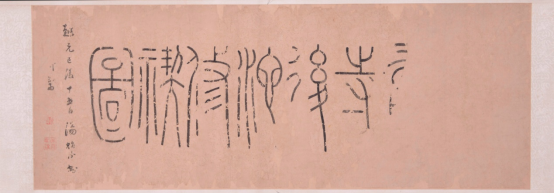

3. 释今释行书《请雷峰天然老人住丹霞启》卷 (局部)

绫本

纵20厘米,横149厘米

广东省博物馆藏

此件作品涉及丹霞别传寺创建开法历史,兼具艺术与历史文献双重价值,殊为难得。清顺治十八年(1661),明遗民李充茂以仁化丹霞山施予今释做道场。康熙元年(1662)三月,今释入丹霞开山建寺,是为别传寺。此后数年,今释苦心经营,至康熙五年(1666),别传寺规模初具,今释撰此《请雷峰天然老人住丹霞启》,恭请本师赴丹霞主院开法。当年腊月四日,函昰在丹霞入院,随即上堂说法,为别传寺之开法祖师。

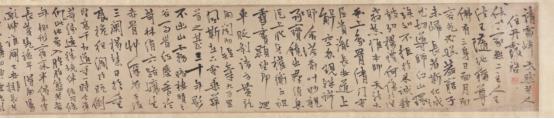

4. 释今无行书周颙《与何胤论止杀书》卷(局部)

纸本

纵25厘米,横321厘米

广东省博物馆藏

释今无(1633—1681),俗姓万,广东番禺人。法名今无,字阿字,为天然和尚第一法嗣、曹洞宗三十五代传人。22岁时受天然和尚指派,徒步万里探望被清廷流放辽阳的师叔千山函可。康熙元年(1662)开法海幢寺,苦心经营,借助平南王尚可喜及一众地方官员之力,大举扩建殿、阁、楼、塔、堂、舍等,使海幢寺逐步发展成为与华林、光孝、长寿、大佛等寺齐名的广州五大丛林之一。他在诗文、书法方面颇有建树,著有《光宣台集》《海幢阿字无禅师语录》等。

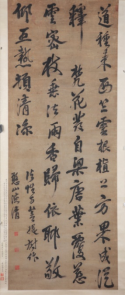

5. 释德清行书《法性寺菩提树诗》轴

纸本

纵196厘米,横74厘米

广东省博物馆藏

释德清(1546-1623),俗姓蔡,字澄印,法号德清,自号憨山,安徽全椒人。十九岁依栖霞寺禅僧云谷出家,后历游北京、嵩山、洛阳、五台山等地,并于东海牢山(今山东崂山)结茅隐居。明万历二十三年(1595)遭人诬陷私造寺院(海印寺),被发配广东。在广东期间对曹溪禅宗祖庭南华寺进行了整顿与改革,被誉为曹溪中兴祖师,期间曾在广州长春庵为众开法。天启二年(1622)复返曹溪,次年圆寂于南华寺。德清精通释、道、儒三家学说,在佛教内主张禅净双修,对外又宣传儒、道、释三教调和,在明末佛教史具有很高的地位,与紫柏真可等并称为明末“四大高僧”。

6. 释道忞行书字轴

纸本

纵135厘米,横57.5厘米

广州艺术博物院藏

释道忞(1596—1672),俗姓林,字木陈,号山翁,广东潮阳人。幼习儒学,二十岁考取生员。因读《金刚经》《大慧语录》等而信佛,投庐山开先寺智明出家。后承父母命还俗,生一子。二十七岁再次出家,依憨山德清受具足戒。游方参禅,嗣法浙江天童寺圆悟禅师,圆悟卒后住持天童寺。因精通佛、儒之学,擅长诗词、书法而声名远播。顺治十六年(1659),奉召入京为皇帝说法,深受器重,受赐“弘觉禅师”法号。他一生著作甚丰,有《北游集》《弘觉忞禅师语录》等。

7. 释大汕绘长寿寺僧像册(部分)

纸本设色

纵25.5厘米,横21厘米

广州艺术博物院藏

释大汕(1633—1705),字石濂,亦作石湖、石莲,号厂翁,又号石头陀,俗姓徐,江苏苏州人,祖籍江西九江。幼为画师沈颢外嬖,后剃发出家。顺治五年(1648)住太平寺,自称觉浪道盛法嗣。康熙年间任广州长寿寺住持,兼取清远峡山飞来寺及澳门普济寺为下院。曾于康熙三十四年(1695)前往越南弘扬佛法,影响颇大。康熙四十三年(1704)为广东按察使许嗣兴逐至赣州,复为巡抚李基和逮解原籍,次年客死途中。大汕杂学渊博,儒释互融,喜结纳名士,能诗、工书、善画,时称有出尘绝俗之才,著有《离六堂集》《海外纪事》等。

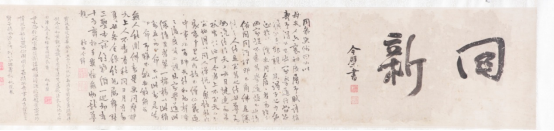

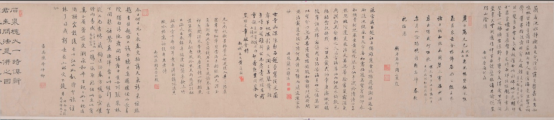

8. 诸今为崔夫人祝寿诗卷(局部)

纸本

纵29厘米,横396.5厘米

广东省博物馆藏

时间:1667年

寿星:崔夫人,释今回之母,王应华之妻。

释今回(?—1677),字更涉,俗姓王,名鸿暹,字方之,广东东莞人。其父王应华先后参与南明隆武、绍武、永历政权的抗清活动,但也曾一度降清,今回以此为耻。康熙四年(1665),其父寂,乃赴海云寺事天然和尚,剃度为僧。后住丹霞别传寺,一日过江遇水暴涨,漂殁于巉石之下。今回本为诸生,博学多艺,能诗,善画兰竹,格调高雅,弃儒习禅后更具别致。

王应华(约1600—1665),字崇闇,号园长,广东东莞人。明崇祯元年(1628)进士,历任工部主事、福建按察使等职。明亡后,先后参与南明隆武、绍武、永历政权的抗清活动,也曾一度降清。晚年隐居东莞水南,以文酒自娱,曾拜于道独和尚门下,法号函诸,字言者,然当为俗家弟子,隐居以终。他工书善画,诗文书画皆佳,尤善兰竹木石。

祝寿名僧:

① 释今释。

② 释今壁(1612—1671),俗姓温,字仞千,广东东莞人。少即以好学闻名乡里,稍长剃度为僧,习毗尼于鼎湖。闻天然和尚倡道雷峰海云寺,徒步归之。天然和尚一见知为法器,许以入室。后于丹霞侍寮,一言之下知解尽脱。康熙七年(1668)元旦,与释今释同日付嘱,为天然和尚第五法嗣。康熙十年(1671)分座海云。未几示寂,建塔于寺之南园。著有《西台集》。

③ 释今竹,生卒年不详,字俱非,湖广人。由行伍得度,投天然和尚受具足戒。初不识字,久之能诵梵典。踰年知书,握管成文,皆有至理。充海幢典客,礼数优娴,被服若出儒素。顷老人居丹霞别传寺,精研道妙。后奉命居长庆,严修梵行,为绅士所倾仰。耄年坐化怡山。

④ 释今辩(1638—1697),字乐说,俗姓麦,广东番禺人。自幼家贫,奋习儒学,尝学帖括于梁之佩(海发禅师),之佩导以内典梵行,忽有所省。求行脚僧引至匡庐,依天然和尚参学,求为薙染。顺治十七年(1660),于广州海云寺受具足戒。今释开辟丹霞别传寺,迎天然和尚主法,其劻维甚力,鞠明究曛,数年胁不沾席,从此悟入。康熙七年(1668),分座丹霞别传寺。天然和尚示寂后,相继主法广州海云、海幢及福州长庆诸寺。著有《四会语录》《菩萨戒经注疏》等。

⑤ 释今帾(?—1690),字记汝,俗姓潘,名楫清,字水因,广东新会人。邑诸生,将及岁荐,适丁忧,服阙,弃诸生,从天然和尚受具。先为海云寺典客,后随杖住丹霞别传寺,充记室。后于香山凤凰峰结茅憩焉,孤居十余年,不与人接。性耽山水,任侠尚义,喜讲音韵,精研词学,善书画,著有《借峰诗稿》《岭南花逸韵谱》等。

⑥ 释古毬(又作“释今毬”)(1642—1701),字雪木,俗姓尹,广东东莞人。童年孑身皈雷峰海云寺为沙弥,顺治十八年(1661)受具。曾随天然和尚七住道场,后依今辩,自粤西至七闽辗转相从数年,晚年自长庆归丹霞别传寺。康熙四十年(1701)访旧雷峰海云寺,暂憩海幢,扫阿公塔,遘寒疾而终。著有《怀净土诗》。

⑦ 释古翼(1644—1700),原名王隼,字蒲衣,同人私谥“清逸先生”,广东番禺人,王邦畿之子。七岁能诗,受父影响早年既志栖遁。比长,娶潘梅元女孟齐,亦能诗,夫妇倡随相得,乐贫偕隐。尝弃家入丹霞别传寺为僧,法名古翼,字辅昙。旋游匡庐,居太乙峰六七年,始归返于儒。其诗与陈恭尹、梁佩兰并称大家,著有《大樗堂初集》《岭南诗纪》等,辑有《岭南三大家诗选》。

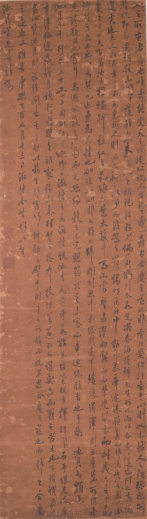

9. 清徐承熙等《曾宾谷先生长寿寺后池修褉图》诗画卷(局部)

纸本设色

纵36厘米,横1200厘米

清远市博物馆藏

此卷所纪为清嘉庆二十年(1815)时任广东布政使曾燠在长寿寺后池修禊雅集之事,由徐承熙绘图,曾燠为叙,刘彬华等参与雅集之人题诗或作偈,前有赵藩、汤贻汾二人所题两引首,后有劳崇光、陈澧等众人题跋。图所绘为长寿寺后池,其中人物有的读画论诗,有的鸣琴细语,一派诗意盎然。图后众人所题诗或跋,大多围绕长寿寺景致,将各自的情怀寓寄其中。二百余年来,此卷先后辗转为广州长寿寺、清远飞来寺、清远市博物馆等收藏。一场修禊雅集的文化盛事,众多文人名士的题跋,独特的流转因缘,使之成为岭南文化及佛教发展史上颇具特殊意义的经典作品。

10. 释今无草书为池月祝寿轴

绫本

纵164.6厘米,横46.5厘米

广州艺术博物院藏

此作是海幢寺住持释今无为海幢寺建寺祖师池月所书,祝贺其五十一岁寿辰,作于1669年,从中可见今无对池月的敬重之情。文又见于今无《光宣台集》卷六《池月耆旧五十又一寿序》,但与此作略有不同。

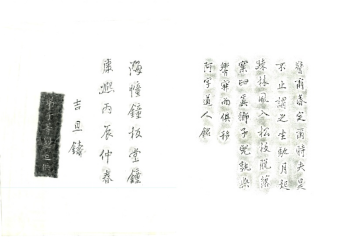

11. 清康熙十五年铸钟板堂铜钟

铁

1676年

高91.5厘米,最大直径51.5厘米

广州市海幢寺藏

钟体呈直筒状,弧肩、平口。钟钮为圆雕双龙形,龙首面部峥嵘,龙嘴紧贴钟顶,四至直立,龙身拱起,背部顶端有火珠,雕刻精细,造型生动。肩部一周莲瓣纹,钟体被凸弦纹分成了四格,格内铸铭文。四个撞座为八瓣莲花状,位于钟体下部。近口沿处饰一周回文,钟口外侈,饰莲瓣纹。

12. 白玉雕莲座佛像

玉

高56.5厘米

广东省博物馆藏

广州市海幢寺捐赠

13. 1796年西班牙人阿格特订制海幢寺水彩画册(部分)

水彩画

纵41.3厘米,横50.2厘米

广州市海幢寺藏

此册共四十八开,其中四十四开为水彩画,每一页均以图解形式用水彩及描金详细描绘十八世纪之海幢寺中各庙宇近景及庙宇内所供奉神像。扉页以西班牙文及中文交代其所有者及册页信息,并附折叠式海幢寺全景地图。

该册页为西班牙皇家菲律宾公司首席代表曼纽尔?阿格特(卒于1803)(Manuel de Agote)于1796年定制。阿格特自1787年起驻守中国,并于1792年参与澳门地图样稿的绘制,此样稿五年后被乔治?斯坦顿复制在为英国使馆团制作的地图册中。此册当时被阿格特带回欧洲之后即引起轰动,其中包括旅居毛里求斯的法国自然学家马塞(J.Macé),并在他1797年8月22日的日记中提到该册页(见《Bulletin de la Sociéié de Géographie》,巴黎,1849年,系列三,页91)。

海幢寺作为清代中期以来东西方文化交流的重要平台,在西方具有广泛的影响。而西方之审美也在此册上也有相应的体现,此册并非选用中国宣纸,为突出其色彩及精工之笔,而是采用上等英国纸张作画,其中纸张下亦可见到“Whatman Turkey Hill Kent”的水印。而其绘画之精细程度远,超于其他18至19世纪的一系列外销画作品。