德国著名哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》里有这样的阐述:“人与人间通过教育而平等交流就是驱逐愚昧和塑造人格最有利的形式。人与人的交往往往应是‘我’和‘你’的关系,而这是人类历史文化的核心。在交往中,人通过教育来理解他人和历史,并理解自己和现实。”

德国著名哲学家雅斯贝尔斯在《什么是教育》里有这样的阐述:“人与人间通过教育而平等交流就是驱逐愚昧和塑造人格最有利的形式。人与人的交往往往应是‘我’和‘你’的关系,而这是人类历史文化的核心。在交往中,人通过教育来理解他人和历史,并理解自己和现实。”

意义深远的历史、流芳后世的名人、沉淀往事的遗迹、点亮智慧的思想…都是研学中重要而关键的资源,然而如何帮助学生理解并接受各种文明的瑰宝,如何帮助学生与宏大的概念建立连接?如何结合研学场景自然融入……这些问题是研学课程效果最大化的考验和关键所在。现以广东省博物馆2021年寒假“驿路同游”的韶关研学和中山珠海研学为例,试分析如何帮助学生实现真正的理解。

No.1理解“宏大历史”

有人说岐澳古道就是半部中国近代史,但中国近代史错综复杂的国际关系与国内状况,使学生对于这样的大历史略感熟悉却又不免困惑,然而他们都能隐隐感觉到哪怕只是历史书上的几行小字,也可能意味着一段波澜壮阔的人生与时代,他们需要的仅仅是撬动这段历史回忆的支点。在这次研学中,我们选择了一个特殊而重要的群体——晚清留美幼童。

晚清留美幼童计划是中国近代化的先声,却由于幼童们学成在即时被强行撤回,成为了历史的遗憾。在容闳博物馆中,展览使学生详细地了解这段交织着辉煌与唏嘘的历史,也发现了这些身处末世的精英在教育、科技、外交、军事等方面的重大开拓。

除了总览概况外,让学生聚焦一位幼童的小传记制作,深究其经历与贡献,并设定核心问题进行大讨论,借助讨论,叹息、敬佩、反思、领悟得以真实地发生。

当学生被历史的动人瞬间打动,当他们开始尝试对历史进行评判和借鉴时,这不就是揽一抹星辉而知漫天星辰吗?

当学生被历史的动人瞬间打动,当他们开始尝试对历史进行评判和借鉴时,这不就是揽一抹星辉而知漫天星辰吗?

No.2 理解“前贤智者”

在韶关研学中,作为广东历史上第一位宰相,张九龄是无法绕开的一个话题,关于他的遗迹与事迹遍布当地各处:周田村,梅关古道,风度楼,风度路等等。故事的传颂足以让学生知道有这样的一个大人物,然而,与认识的堆积相比,跟历史人物的精神发生碰撞,才是把学生带入优秀文化精神的关键。

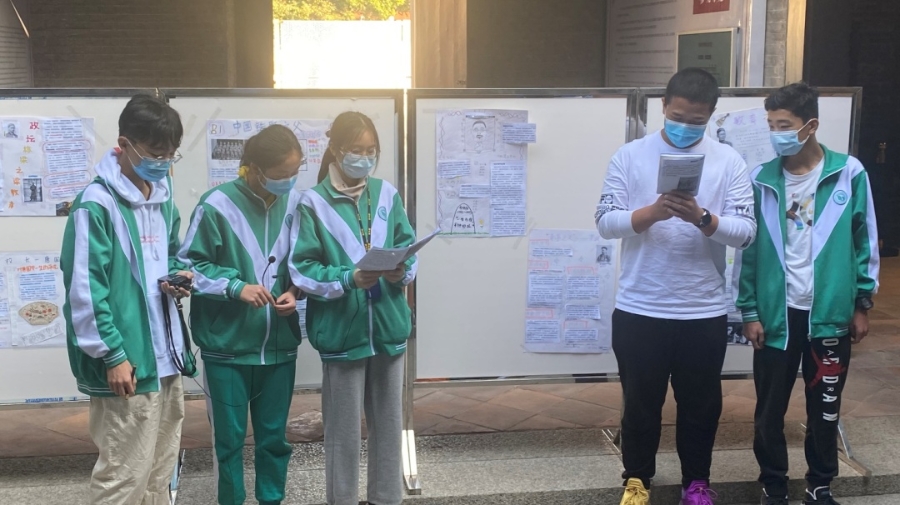

戏剧演绎是使学生与历史人物实现理解最大化的方法之一。先借助典籍记载与诗文流传,选择性地以文本的方式向学生重点呈现张九龄在若干人生瞬间中的冲突,让学生代入情境中进行思考讨论后,用表演的方式呈现人物在矛盾中的行为选择与情感起伏。

经过一系列的实践,学生熟知了故事本身,还会对其中传递的人物风度与精神胸怀拥有了自己的理解与传递方式。这就是为什么每次演完戏后,孩子间的昵称就会自动切换成了戏中人,从此,团队中出现了“张九龄”“贺知章”“张九皋”……也就再正常不过了。

No.3 理解“时代传承”

无论是丹霞山还是岐澳古道,都是自然资源与人文意义并重的宝地,但不同的时代,它们充当着截然不同的角色。如今,丹霞山不再是静修归隐之地,而是入选世界遗产名录的世界地质公园。岐澳古道也不再是连接中西的交融之路,而是闻名遐迩的徒步游径。当故宫提出“下一个六百年”的说法时,其实所有的历史遗存都给当下的我们留下了如何承接的追问。

如何使责任感自然地发生,使“人人有责”不是一句空话,而是让人收获愉悦和成就感的践行?我们的答案是:身处其中,感同身受。

如何使责任感自然地发生,使“人人有责”不是一句空话,而是让人收获愉悦和成就感的践行?我们的答案是:身处其中,感同身受。

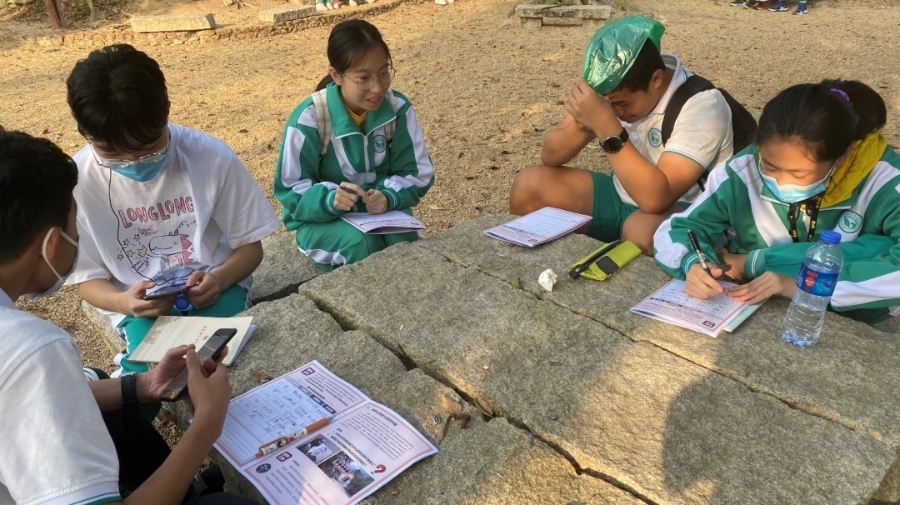

保护既是为了延续从前,也是为开拓未来创造条件。不执着于停驻和缅怀,而是投入更多的尊重与创造,这样的连接才是有意义有活力的。连保护的对象都只是一知半解,责任从何谈起?因此,我们从认识现状入手:丹霞山的自然笔记与摩崖石刻现状调查,岐澳古道的沿途信息统计。

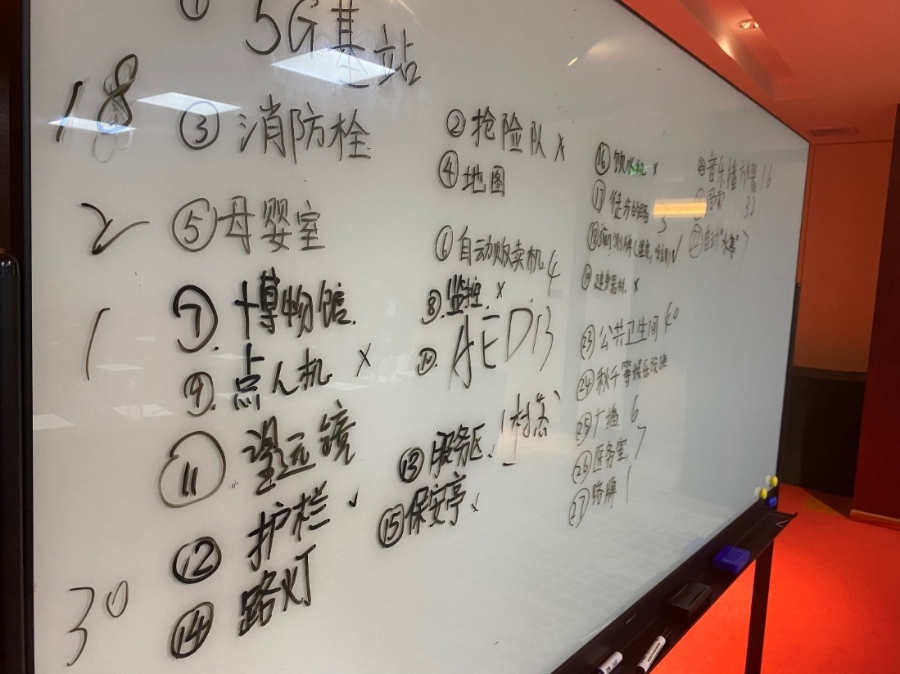

其次,立足于作为观赏者、使用者、受益者的角色,思考如何能更好地观赏、使用、受益,驱动 “人人为我,我为人人“的自然发生。我们选择了以志愿服务为载体,通过志愿宣讲、石刻保护微方案、岐澳古道优化建言书等方式,带给学生“建设性保护”的概念,帮助其建立相应的责任感意识。过程中需要激烈的头脑风暴,反复的辩证,信息的延展,还有基于不同人群的考虑,反复斟酌的表达……

其次,立足于作为观赏者、使用者、受益者的角色,思考如何能更好地观赏、使用、受益,驱动 “人人为我,我为人人“的自然发生。我们选择了以志愿服务为载体,通过志愿宣讲、石刻保护微方案、岐澳古道优化建言书等方式,带给学生“建设性保护”的概念,帮助其建立相应的责任感意识。过程中需要激烈的头脑风暴,反复的辩证,信息的延展,还有基于不同人群的考虑,反复斟酌的表达……

“社会犹如一条船,每个人都要有掌舵的准备。”这是易卜生的名言,而这些孩子让我们隐约看到了其中的壮阔。

“社会犹如一条船,每个人都要有掌舵的准备。”这是易卜生的名言,而这些孩子让我们隐约看到了其中的壮阔。

时空的鸿沟虽然难以跨越,但借助化繁为简的信息提炼、恰到好处的方式输出、循序渐进的融汇整合,促成理解的实现,同样可以收获豁然开朗的启迪,当每一个学习者拥有无限可能,未来便不再只是仰望世人的星辰,而是真正成为自己的巨浪。