研学旅行的定义:根据区域特色、学生年龄特点和各学科教学内容需要,组织学生通过集体旅行、集中食宿的方式走出校园,在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识,加深与自然和文化的亲近感,增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。研学的本质是让学生们走出学校,走进更广阔的自然与社会中,体验人与自然、人与社会、人与自我的关系。

因此,在研学过程中,作为课程设计者与导师,需要思考如何让研学更大限度地实现学生对于真实社会的体验,学习怎么融入外部这个小社会,并从中获得学习与成长。

从社会学的观点来看,社会化(socialization)是指个体在与社会的互动过程中,逐渐养成独特的个性和人格,从生物人转变成社会人,并通过社会文化的内化和角色知识的学习,逐渐适应社会生活的过程。在此过程中,社会文化得以积累和延续,社会结构得以维持和发展,人的个性得以健全和完善。社会化是一个贯穿人始终的长期过程。

2021年8月3日至6日,广东省博物馆主办,Global游学荟、青旅协办的“驿路同游——樟林古港与潮汕文化主题研学”第9期顺利开展,我们以这一次研学为例试阐述研学过程如何尽可能实现青少年的“社会化”。

从韩愈到敬天爱人的利他精神

结合发展心理学的观点,青少年的“社会化”过程表现之一,是伴随着语言、心理、生理能力的发展,出现“道德成熟”,即利他精神与社会道德。这种道德成熟,并非是因为外部的奖惩而产生的行为,而是因为一种内化的道德标准和规则,产生的自我约束。李大钊的《青春》写到:“以青春之我 ,创造青春之家庭 ,青春之国家 ,青春之民族 ,青春之人类 ,青春之地球 ,青春之宇宙 ,资以乐其无涯之生 。”描述的就是一种典型的利他精神,并赋予自我强大的责任与使命感。

在本次行程中,我们走近了一位伟大的唐代先贤——韩愈。因为反对唐宪宗迎佛骨进京城礼拜而触怒龙颜,被贬至潮州的韩愈,用他在潮州的八个月带来了此地千年的安稳繁盛。远贬潮州是韩愈一生最大的政治挫折,但是官场失意的韩愈并没有因此而消沉,更没有因为前途未卜而自暴自弃,而是致力有益于国计民生的大事。潮州人民为了纪念韩愈,在韩山上修建了韩文公祠来纪念这位伟大的先贤。

在研学过程中,我们设计了在韩文公祠开展三幕《韩愈与潮州》情景剧,并进行现场录制。同学们利用两个晚上的时间进行人物角色揣摩及排练。在排练过程中,同学们通过了解历史背景进而理解历史人物当下的行为与选择,悲喜与胸怀。演绎当天,适逢台风过境,韩文公祠显得格外古朴典雅,氤氲如水墨,一切似乎与1500年前的某个夏日一般。在再次聆听了韩愈生平故事后,三幕情景剧悉数上演。经过此前的酝酿,同学们皆淋漓尽致地刻画出了韩愈的苍凉愁苦、坚毅果断、智勇仁义的性格特征。

韩愈何以能够兼济天下,胸怀大义。无非在于一个同理心、同情心。小到百姓疾苦、大到国家兴亡,都在他的“记挂”里。当心中有人、有家、有国,就不难成为栋梁之材。而这些,都需要从日常点滴做起。

在研学中,我们也时刻面临着这样的考验,餐桌上、团队里、任务中……拿捏平衡着“自己”和“他人”“自己”和“团队”“小团体”和“大集体”之间的关系。我们不可能在一次研学中,让孩子们思考清楚这些对成人来说都堪称艰难的问题。但至少在与相对陌生的他人与社会的高频率互动中,在前人的足迹下,有更多一些思考与反思的时刻。

康德说过:“世界上唯有两样东西能让我们的内心受到深深的震撼,一是我们头顶上灿烂的星空,一是我们内心崇高的道德法则。”

从侨批到质朴绵长的乡土情怀

樟林古港是无数潮汕先辈,搭乘红头船张帆出海下南洋的古港口。一艘红头船,定格出潮汕的海洋性格——敢为人先、拼搏进取;汕头港开埠,接替樟林古港成为海上丝路的重要节点,一封侨批,也书写出潮汕人绵长的乡土情怀——再凄苦的海外生活,也时刻惦记回报家人。

乡土情怀,支撑着一代代潮汕人出外打拼,赡养族人、光耀门楣。也在个体风雨飘摇中形成独有的潮汕商帮文化、抱团精神,进而进一步反哺潮汕文化,让其成为族群特有的社会标签,发扬光大。

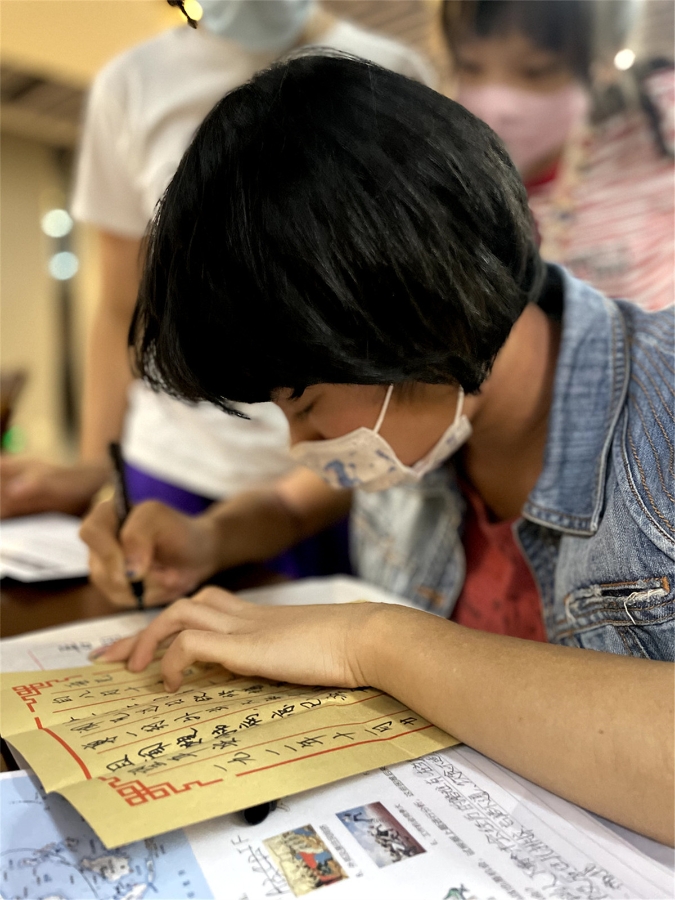

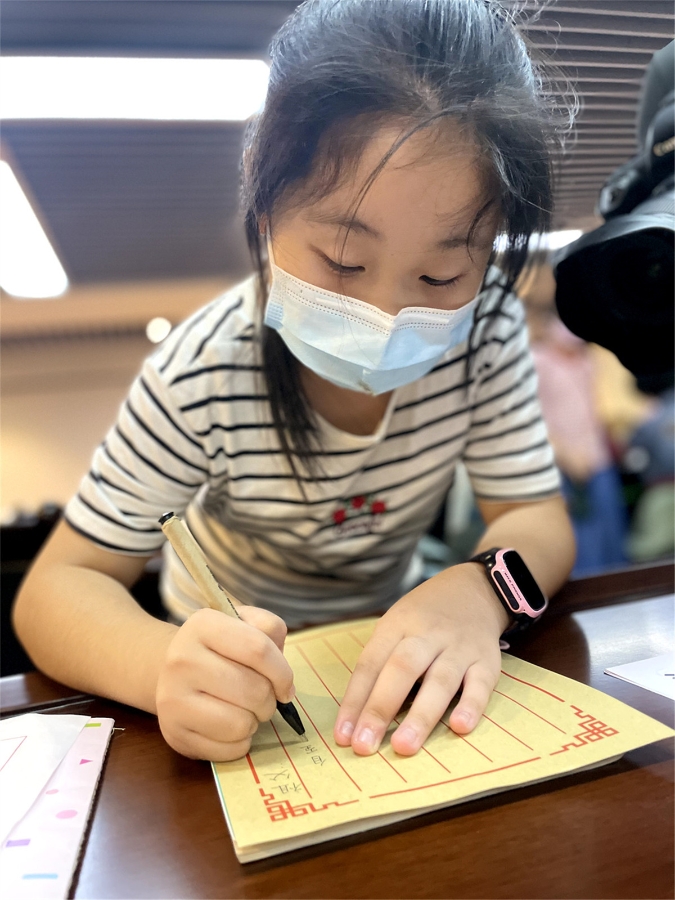

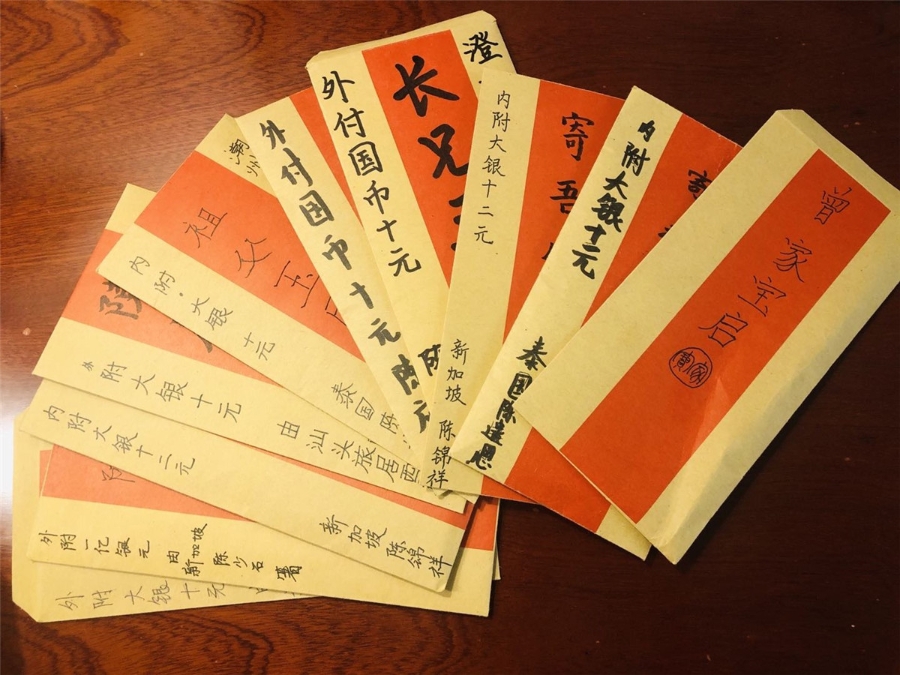

行前课上,同学们了解了侨批的由来渊源;在汕头博物馆,细读一封封侨批;在侨批工作坊,根据当年的真实故事代主人公书写一封侨批。无论是为家中孩子缴交学费、还是过年时节为慰劳老母奉上的年金……,每一封侨批,在同学们的书写间情义跃然纸上。

行前课上,同学们了解了侨批的由来渊源;在汕头博物馆,细读一封封侨批;在侨批工作坊,根据当年的真实故事代主人公书写一封侨批。无论是为家中孩子缴交学费、还是过年时节为慰劳老母奉上的年金……,每一封侨批,在同学们的书写间情义跃然纸上。

在街区,我们看到功夫茶、潮汕小吃、建筑元素依然活跃在民间;在购书中心,我们看到不同人著书立说保护与传承潮汕文化。乡土情怀背后是对自我文化的认可与自豪感。我们来自哪里?我们要怎么与别人述说我们的文化?文化认同是我们无论走到哪里的底气与骨气。

从潮汕工艺到以心问当下

潮汕的精细于工令人敬佩。事实上,潮汕匠人的精益求精、工艺非凡,并非完全出自天职与使命感,而更多原因应归咎于旧时地少人多、高度竞争下,养家糊口、获得更多收入的功能需求。而在这些绝妙工艺的成就里,也绝不可能仅是手艺精湛就可成全。工艺比拼的最后,是以心化物,以形感人。

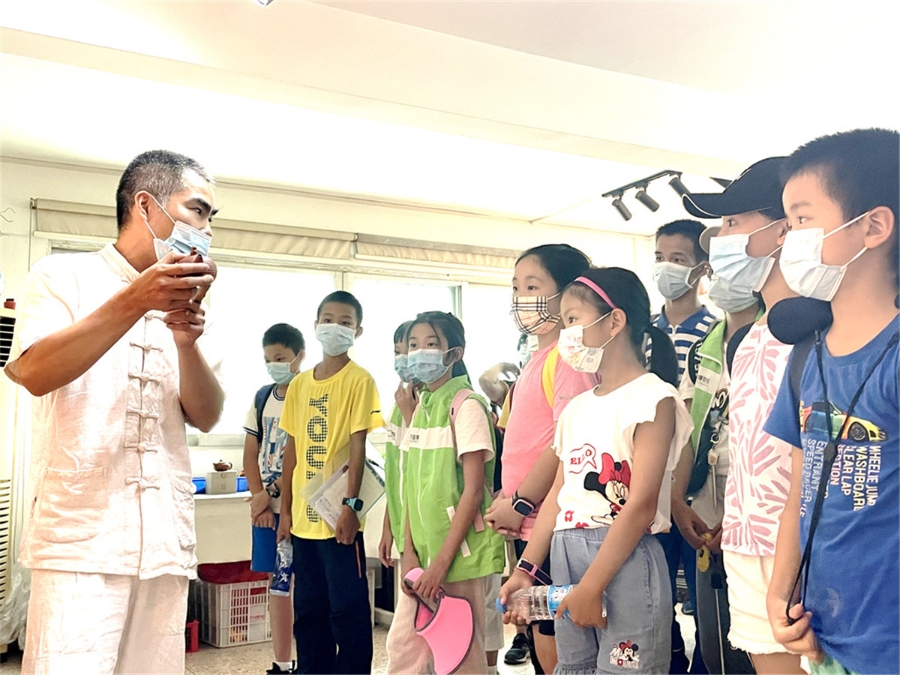

手拉壶传承人卢文祥老师的许多作品,不仅仅是传统红泥壶的完美复刻,更是撷取传统文化的形意元素的再创作,这其中,除了竞争的应对使然,更是因为有着一份对于手作之物的敬畏之心,以及游刃有余的热爱。他甚至还说,养壶比什么都难,因为要付出真心。

手拉壶传承人卢文祥老师的许多作品,不仅仅是传统红泥壶的完美复刻,更是撷取传统文化的形意元素的再创作,这其中,除了竞争的应对使然,更是因为有着一份对于手作之物的敬畏之心,以及游刃有余的热爱。他甚至还说,养壶比什么都难,因为要付出真心。

在之后的手作中,孩子们心中满怀敬畏,一心一意对待着手上的劳作,不敢懈怠。付出劳动与真心后的收获,是最好的奖励。

格物致知还问心。除了手艺与知识,我们多一点“用心“。在这个讲究目标与效率的社会里,我们对他人对世界,也多一点温情。它让我们所做之事更有意义,让我们与他人及这个世界的关系更为和谐,也让我们的心灵更加丰富。

从台风天到对于不确定的从容应对

出门在外,变化常有。这也是我们需要学习的重要一课。

天气变化、疫情变化、路况变化……停止抱怨开始行动是我们要学习的第一步;同时当改变计划不可避免,那就是思考怎样让改变的影响降低到最低。

这一路上,我们遇到了台风天,我们需要学会应对不确定性。任何意料之外积极应对、随遇而安。我们将行程做了适当的改变,不仅如此,也还制定了备案。我们与孩子们讨论我们的计划、分享我们的经验。让同学们参与到这一过程当中,不仅让他们一起面对与解决问题,调试心态;并且借助这种参与,让他们能理解团队的力量,我们每一个人都可以在团队里获得新的力量;同时,借助这样的讨论与分享,更让学生们懂得,出门在外,安全第一重要,没有人可以比你更能珍重自己的生命。

研学不仅只是一场对知识的探究性、研究性的学习,它更是好比我们人生路上可以试错的旅途。在其中,我们学习融入一个陌生的环境,学习面对不确定,学习结交新朋友,学习为人处世,学习承担起自己的责任,学习为自己负责。只有现在在一次次的试错之后,在认真对待自己的每一份小责任之后,未来,我们才可能真正擎得起自己的未来!